“笔墨写春秋,银发亦风华”书法是60岁后的第二青春——专访国家一级书法家任国京

记者:胡志斌|五洲文体汇专家顾问访谈录

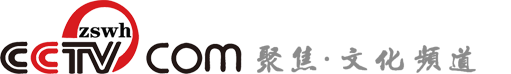

在快节奏的现代社会中,人们常常将“衰老”与“褪色”画上等号。然而,有这样一位艺术家,用一支毛笔、半生坚守,彻底颠覆了这一认知——他,就是国家一级书法家任国京。

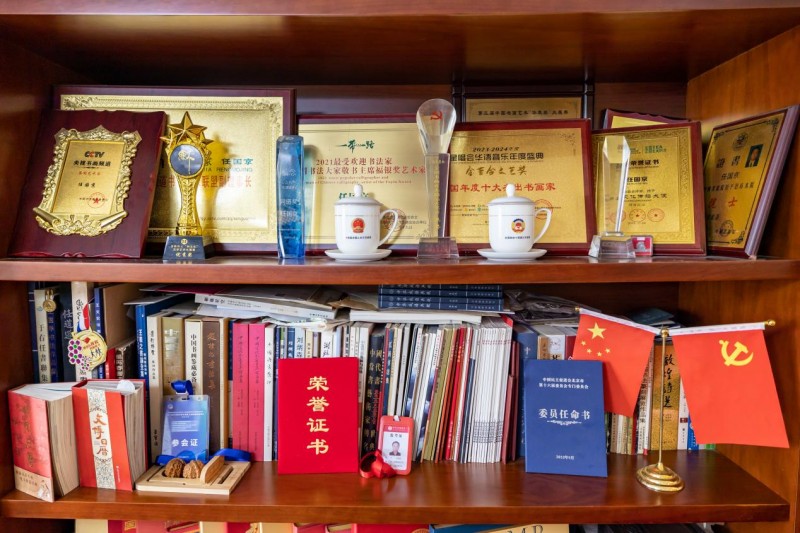

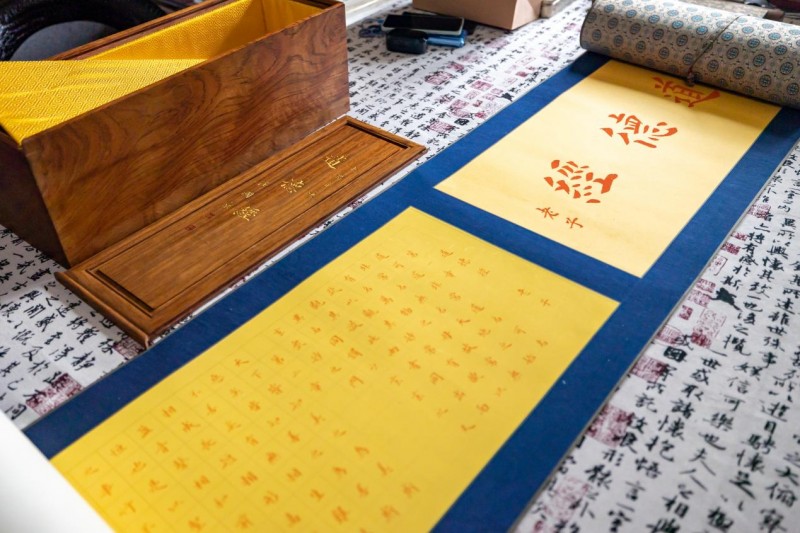

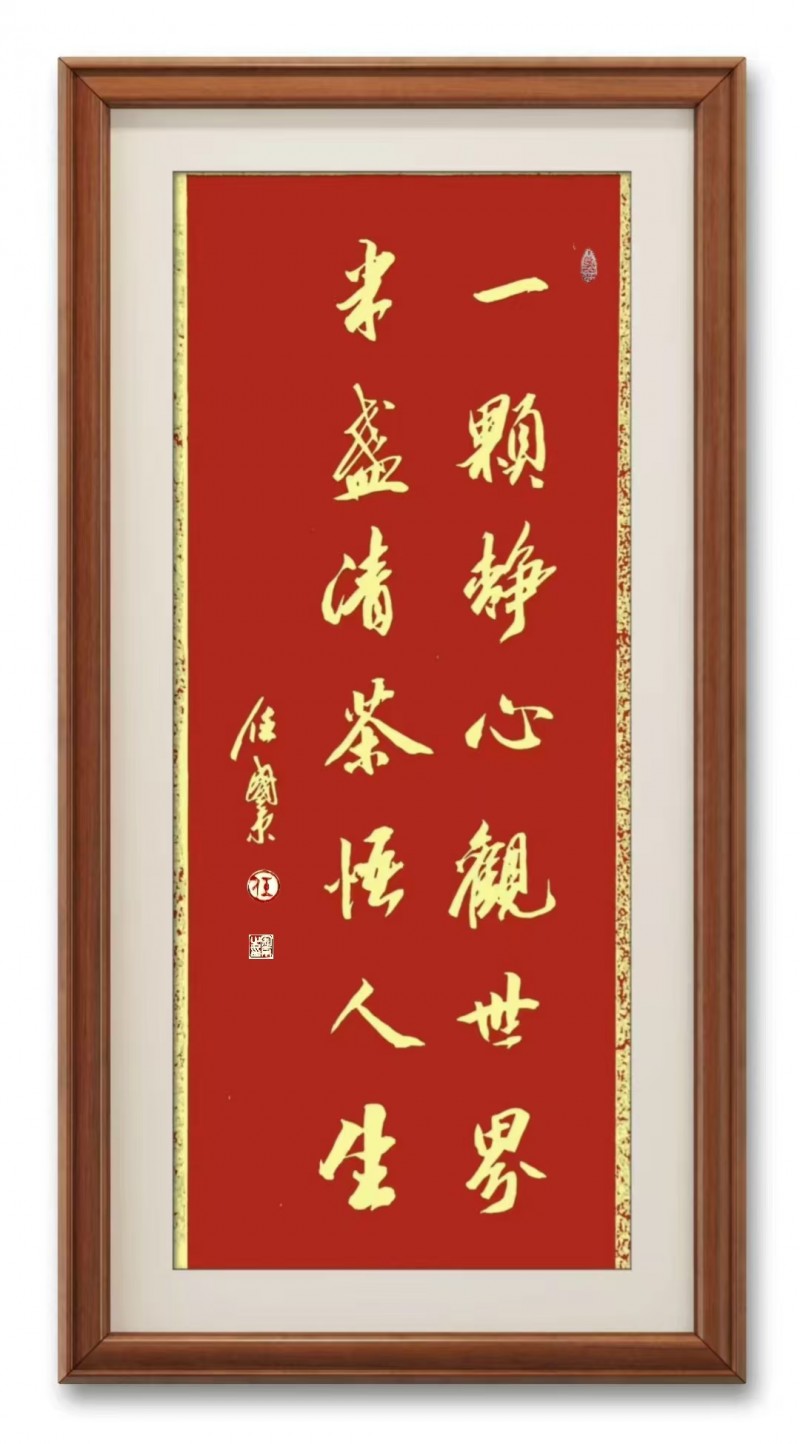

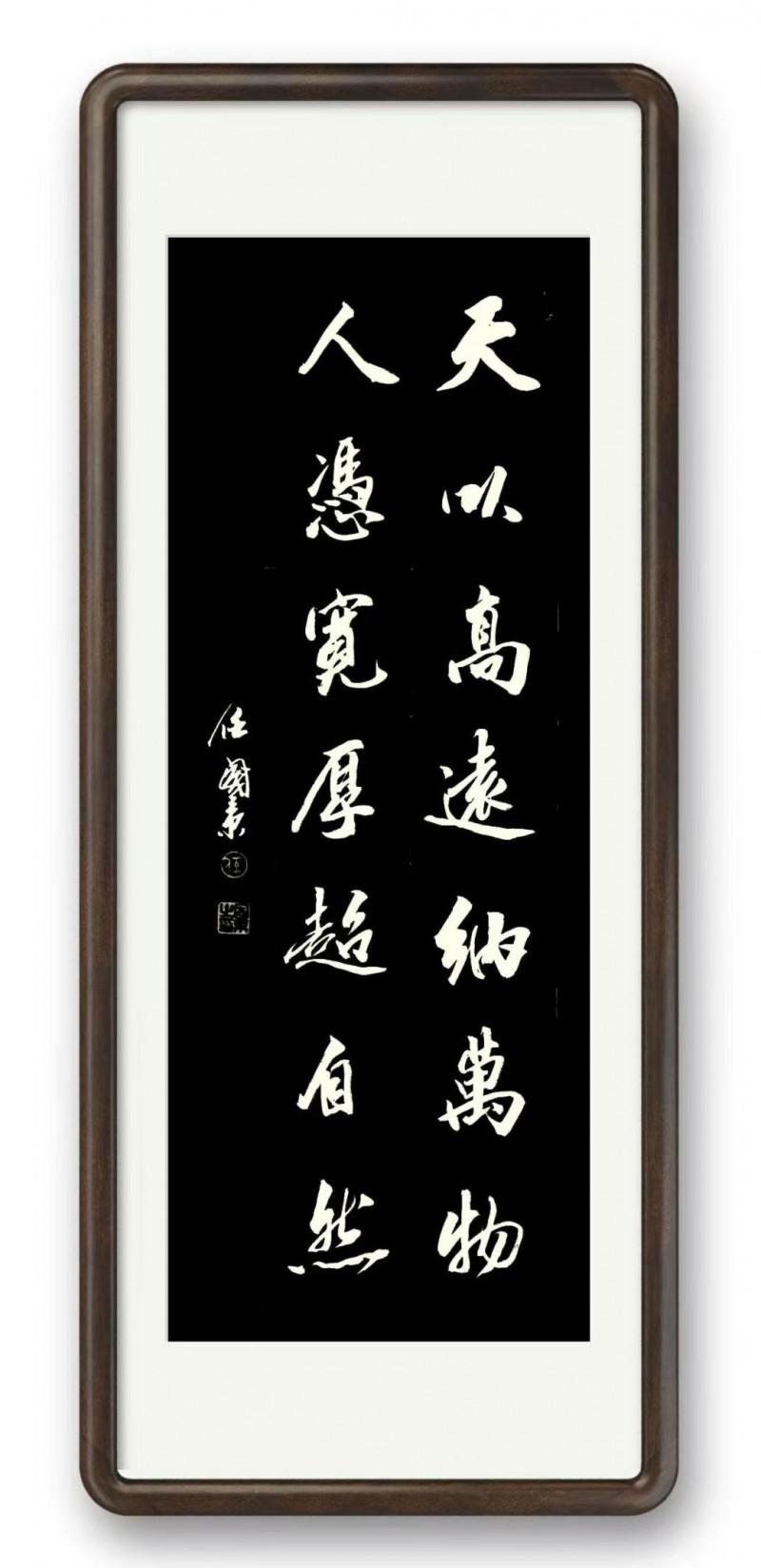

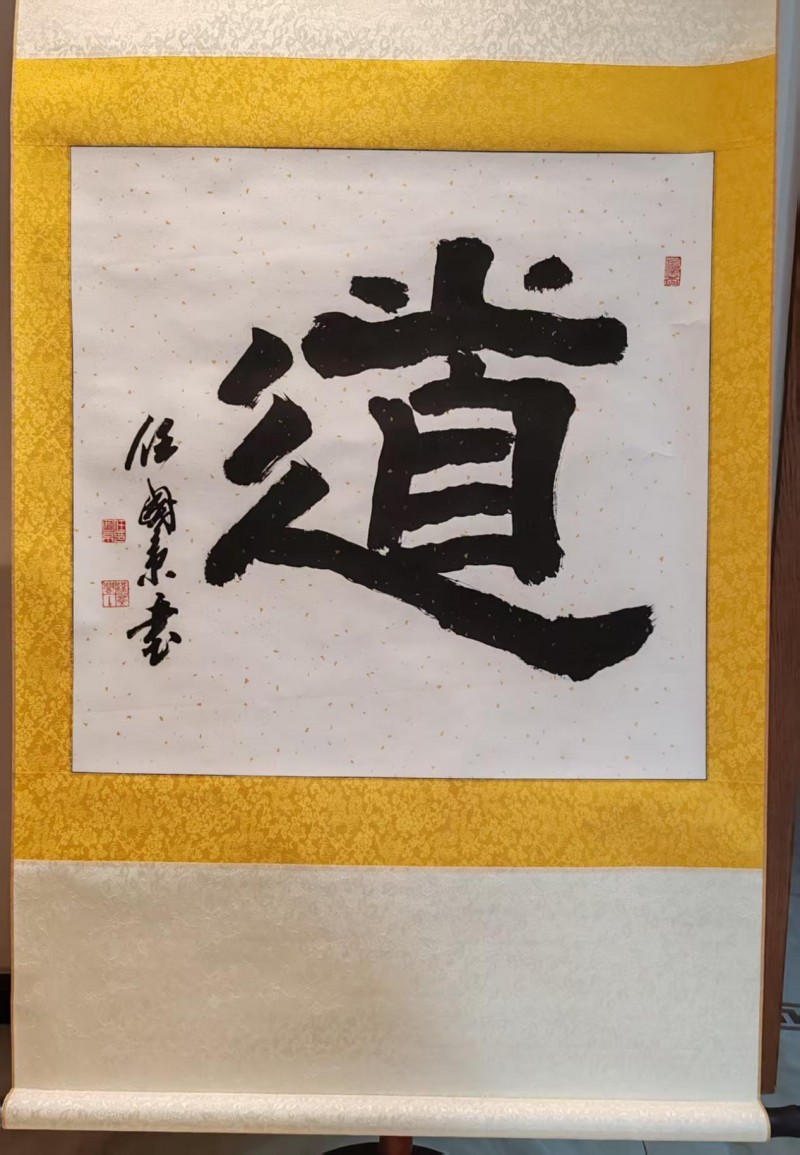

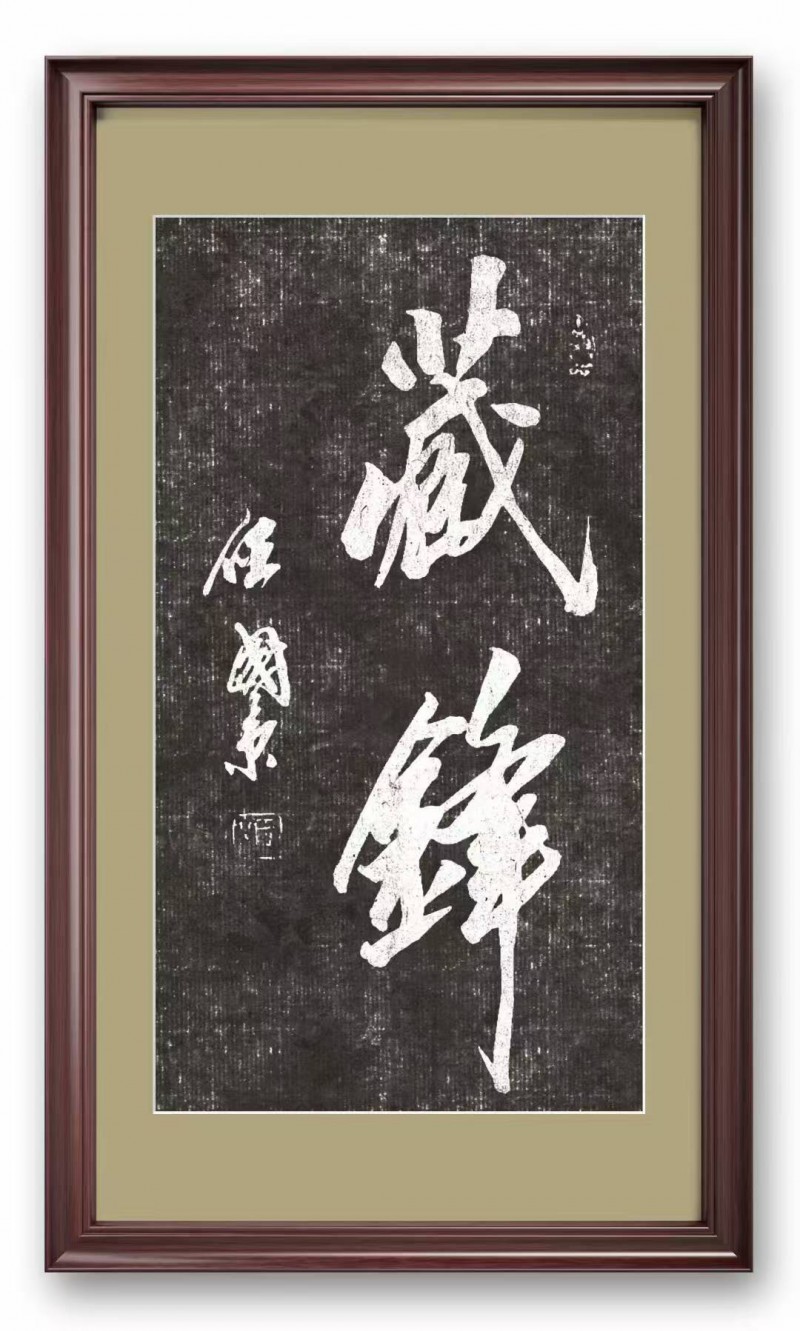

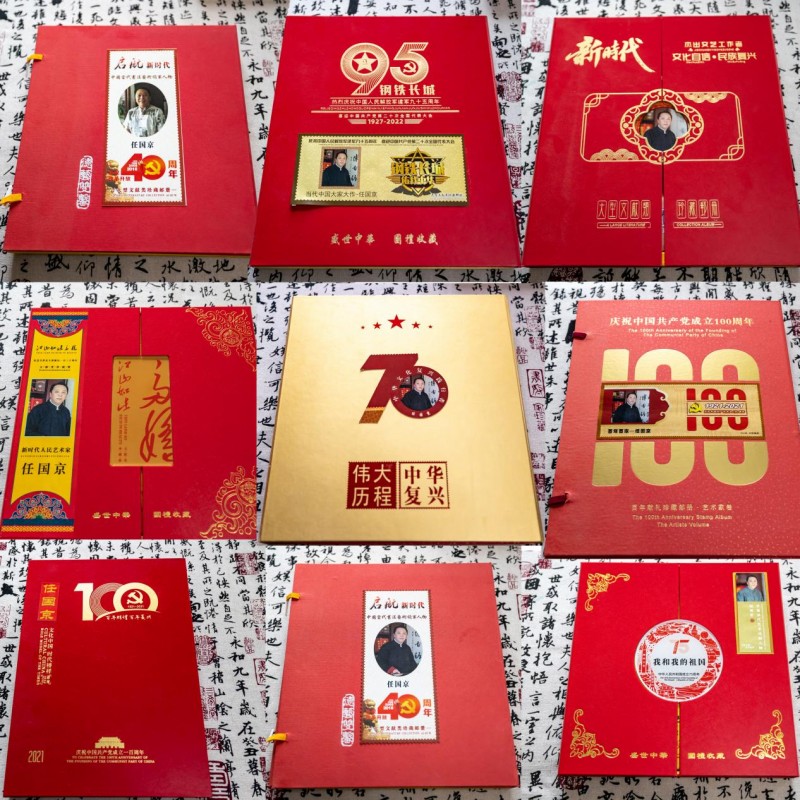

年逾六旬的任国京,非但未被岁月消磨锋芒,反在宣纸砚台间愈显从容。其书法造诣深厚,行草深得二王与米芾精髓;隶书取法《曹全碑》之飘逸灵动、《乙瑛碑》之规整典雅;楷书则融汇欧颜风骨,更糅入个人意趣与数十年人生体悟,终成独树一帜之艺术风格。文化部将其作品列为“国礼”,专家评其书作“得古法而不泥古,创新意而不逾矩”。

在这个崇尚“年轻即正义”的时代,任国京用他的艺术人生告诉我们:六十岁不是终点,而是新的起点;白发不是衰落的标志,而是智慧的冠冕。让我们跟随记者的笔触,走进这位“六旬艺术家”的笔墨世界,感受那份超越年龄的生命力与创造力。

图为:汉字文化学者、著名书法家任国京先生(五洲文体汇专家顾问)

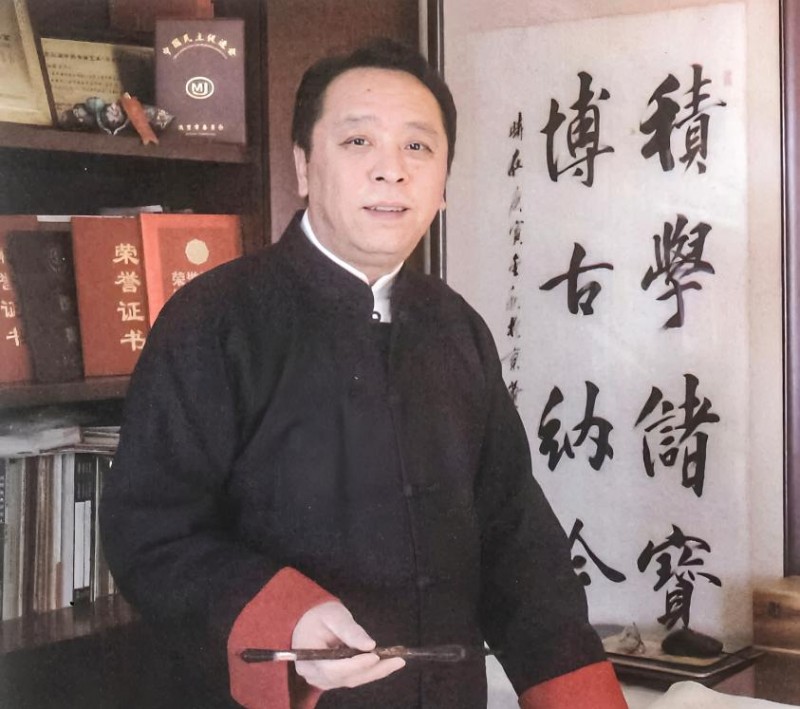

【人物简介】任国京,字国涛;号:奉天山人;汉萃阁主(曾获老舍之子舒乙提名。),中国民主促进会会员,临习学书近三十余年,师从欧阳中石(首师大书法博导),曾在十多年中受到已故的国学大师、著名书法家启功先生;康殷、康雍老先生、王遐举先生和刘炳森先生的指教,受益匪浅。现任:国家一级书法家、文化部国礼书法家、国家人事部人才研究会艺术家学部委员会一级艺术委员、北京民进书画院理事、北京汉萃阁书画院院长、汉字文化学者、中国民族画院特聘书法家、CCTV央视网区域博览频道书画家联盟副理事长、《作家报》社-记者、《艺术世界》专刊艺术总监、中国汉字文化委员会艺术委员、中国书法艺术家研究会理事、中国书画院院士、中国华夏名人艺术书画院创作部主任等。其作品应邀入选《中国邮政》等全国性各大型书画展,荣获多类奖项,被授予杰出书法艺术家、百杰书法家等荣誉称号,《祖国》、《人民日报》、《中国书法家报》、《赤子》等多家媒体采访报道。

“写字不是练手艺,是养心性”任国京的书法,既有传统的扎实功底,又有独特的个人风格。他擅长隶书,笔下既有《曹全碑》的秀丽飘逸,又有《乙瑛碑》的规整典雅,还融入了自己对汉字结构的理解,形成了一种“端庄里带洒脱,规矩中见自由”的独特韵味。

“很多人觉得退休后没事干,其实60岁到80岁才是人生的黄金期。”任国京笑着说,“这时候时间自由,心态平和,正是钻研书法的最好时候。”

“书法是‘四合一’的养生法”任国京不仅字写得好,身体也格外硬朗。他总结自己的养生秘诀就四个字:手、脑、身、气。

手:握笔运腕,锻炼手指灵活度;

脑:琢磨字的结构,相当于做“思维体操”

身:写字时肩肘自然活动,预防“五十肩”

气:静心凝神,调节呼吸,达到身心平衡。

“你看我,写了这么多年字,肩颈从来没出过问题。”他打趣道,“比跳广场舞还管用。”

“传统不是枷锁,而是跳板”作为书法教育者,任国京对学生有“三不”要求:不急于求成、不盲目创新、不脱离传统。

“现在有些人一上来就想搞“创新”,结果写出来的字既不伦不类,又没传统根基。”他摇摇头,“真正的创新,得先吃透古人的东西。”就像做饭,连盐和糖都分不清,怎么能做出好菜?

他的教学注重“引流入正渠”,从甲骨文、钟鼎文讲起,让学生明白汉字的演变脉络,再通过临帖掌握基本功,最后才谈创作。

“写字和摄影,道理是相通的”除了书法,任国京还痴迷摄影。用镜头捕捉光影,用笔墨定格灵魂。

“摄影讲究构图、对比、留白,书法也一样。”他举例说,“比如隶书的扁平结构,就像低调摄影的沉稳;草书的飞白,又像高调摄影的留白,虚实相生才有味道。”

他曾为一幅《道》字反复推敲数月,只为让“走之底”的笔划呈现出流水般的动态感。

“希望每个老人都能找到自己的‘文化支点’”谈到未来,任国京希望书法能成为更多老年人的精神寄托。“退休不是终点,而是新的起点。写字不仅能消磨时间,更能让生活有质感、有厚度。”

他笑着说:“等百年之后,后人翻出我的字,能说一句‘这是任国京80岁写的’,我就心满意足了。”

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

-

央视影音客户端

央视影音客户端 央视影音客户端

央视影音客户端

-

央视新闻客户端

央视新闻客户端 央视新闻客户端

央视新闻客户端

-

熊猫频道客户端

熊猫频道客户端 熊猫频道客户端

熊猫频道客户端