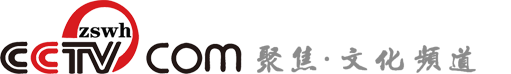

近日,沈阳理工大学非遗之光实践团走进沈阳多地,开展非遗文化调研实践活动。本次实践调研由崔海明、杨佳雨、佟骄洊、徐光普、陈悦方溪、李艾桐、张耘、刘一凡、王舒、徐子涵、刘泽、陈赫、周帅霖、董欣苑和周锐共15人组成实践团。团队通过走访非遗传承人、参观非遗场馆、面向公众宣传等形式,深入探寻碳精绘画、章牌浮雕、面人制作、魔术戏法等传统技艺的历史脉络与创新发展,为非遗传承注入青春力量。

碳墨凝光影,AI赋新生

实践团首站拜访沈阳市碳精绘画技艺传承人蒋永华。蒋永华,市级非物质文化遗产《蒋永华炭精绘画技艺》传承人,沈阳炭精画第三代传承人。

图 实践团与蒋永华先生合照

图 实践团成员对蒋永华先生的采访 崔海明摄

炭精画作为中国民间美术的一种表现形式,历史悠久。炭精画也叫“炭画”“炭像”。沈阳炭精画第三代传承人蒋永华受祖母和父亲的言传身教,幼年学画,熟练掌握了炭精画的技艺,经数十年悉心钻研,技艺日益精湛。

蒋永华先生详细讲解了碳精绘画“以炭为墨、以纸为媒”的百年历史,并现场展示了多幅细腻传神的人物肖像作品。蒋永华先生特别提到,如今通过AI技术与传统绘画的融合,静态画作可转化为动态影像,并向实践团成员展示了一幅三只小猫的碳精画在AI技术下变得生龙活虎,玩耍打闹的生动影像,感叹古老技艺在数字时代焕发新生命力。

图 蒋永华先生向实践团展示AI技术与传统绘画的融合 崔海明摄

实践团不禁感慨:“原以为非遗是博物馆里的老物件,没想到蒋先生的画能和我们手机里的表情包‘对话’。”这种传统与数字的碰撞,让团队对“传承”有了新理解:坚守的是炭粉勾勒的光影逻辑,创新的是触达年轻人的传播语言。

铁笔刻春秋,方寸藏天地

实践团第二站来到了章牌浮雕技艺传承人宋广一先生的工作室。宋广一,中国青年艺术家,宋氏章牌浮雕技艺代表性传承人,大东区非遗传承志愿者协会会长,联合国教科文公益美育指导师,沈阳市民间文艺家协会会员,辽宁传媒学院雕塑系客座讲师,共青团中央网络影视中心“青年之声”理事,中国工艺美术大师“百花杯”获奖者。

图 实践团成员对宋广一先生进行采访 崔海明摄

章牌浮雕技艺,有着3000年的历史渊源,从“宝德铜贝”到“花钱”讲述这一代代历史与文化。宋氏章牌技艺是古代中国钱币艺术与近代机制造币技术结合后,形成的一套主要应用于流通硬币、纪念币、纪念章、饰品等贵金属艺术章牌类制品上的浮雕技艺,历经四代传承,至今已逾百年

宋广一先生系统描述了章牌浮雕技术的錾刻、压印、塑性的技法,实践团成员近距离观摩了章牌从设计、雕刻到成型的全过程。并亲自指导团队体验雕刻工具的使用,带领大家完成简易章牌作品,让成员们在实践中感受金属与刻刀碰撞出的艺术火花。

图 实践团近距离观摩章牌浮雕技艺 崔海明摄

章牌浮雕是“金属上的素描”,每一刀都是历史的铭刻,章牌浮雕是冷硬的金属,却承载这最温热的文化基因。宋广一先生让年轻人看见,传统技艺不是化石,而是可参与、可创新的活文化。

图 实践团与宋广一先生合影 崔海明摄

巧手捏万象,新材续匠心

实践团第三站采访了面人刘传承人刘庆平先生,他实践团展示了其创作的“戏曲人物”“生肖动物”等面人作品。刘庆平:沈阳市面塑非物质文化遗产传承人。12岁跟父亲学习这门传统手艺至今己40多年。现为中国文联民间文艺家协会会员,辽宁省民间文艺家协会会员,沈阳市民间文艺家协会会员,哈尔滨民间文艺家协会会员,沈阳市和平区民间文艺I家协会理事,沈阳民俗协会理事,沈阳市工艺美术协会理事,沈阳市服装协会理事等职物,一级面塑技师。

图 刘庆平先生展示面人作品 崔海明摄

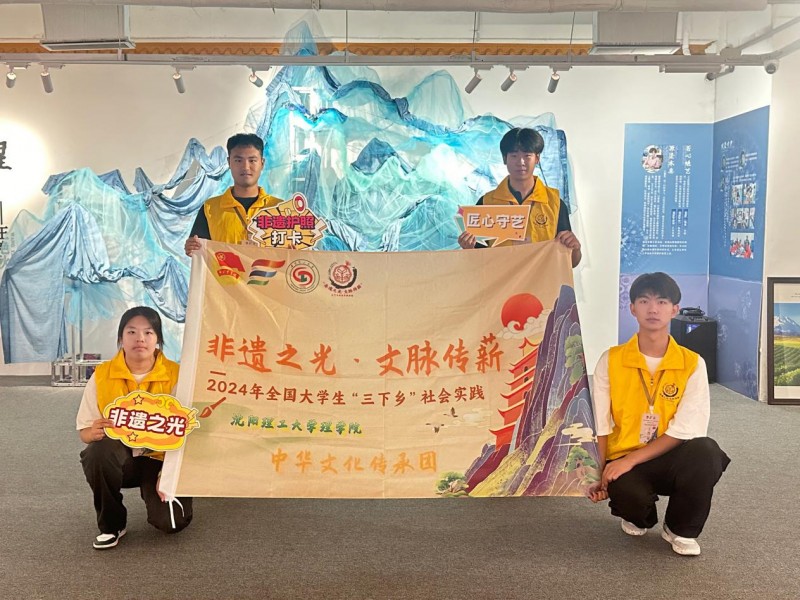

面人刘是东北地区流传的一派民间手工艺,它创始于清中晚期。其创始人刘长源,故而得名。其题材为喜庆吉祥人物,历史故事,神话传说,花鸟鱼虫等。面人刘的技艺传承属于家族与师缘传承。主要特点,是色彩丰富,造型生动体积小,一次成型保存时间长。

刘庆平先生介绍,传统面人较硬,如今为适应年轻群体喜好,创新性采用超轻粘土等新材料,在保留传统造型精髓的同时,提升了作品的色彩表现力与保存时长,体现了“守正创新”的传承理念。

创新背后是对文化根脉的坚守,用新题材唤醒文化认同。面人艺术的魂是中国人指尖的温度,只要温度在,泥土或粘土都是讲好中国故事的媒介。

图 实践团成员对刘庆平先生进行采访 崔海明摄

戏法藏乾坤,指尖传非遗

实践团第四站采访了魔术戏法传承人孙志海先生,现场表演了“仙人摘豆”“三仙归洞”“凭空变水”等经典戏法,展现了千年戏法的活态生命力,引得成员们阵阵惊叹。 孙先生放下道具,讲起戏法里的门道:“‘仙人摘豆’用的红豆,象征五谷丰登;‘凭空变水’的‘水’,是老百姓对‘风调雨顺’的祈愿。以前街头艺人靠这个讨生活,其实是借戏法给大家送‘好彩头’。”这些年,他把戏法搬进社区课堂,教孩子们用核桃壳当道具学“三仙归洞”,“让孩子上手玩,才会记得:咱老祖宗的智慧,不只是骗眼球的技巧。”

图 孙志海先生表演戏法 崔海明摄

他结合历史典故讲解戏法背后的文化寓意,让团队感受到非遗不仅是技艺,更是民俗文化的鲜活载体。近年来,他通过魔术课堂,少儿戏法体验等形式,将深奥技法转化为“可触摸的惊奇”。正如他所述:让观众成为戏法的一部分,郝派技艺才能真正扎根当下。

图 实践团成员对孙志海先生进行采访 崔海明摄

图 实践团与孙志海先生合影 崔海明摄

一馆藏万象,共生启未来

随后实践团还参观了辽河非遗美学馆,在专业讲解员的引导下,系统了解辽河流域非遗项目的发展脉络,通过实物展品与互动装置,直观感受剪纸、皮影、传统戏曲等非遗文化的独特魅力。

在皮影体验区,成员们举着驴皮影人,跟着光影节奏摆动,才发现看似简单的“挥鞭” 动作,得手腕、手肘、肩膀配合,“就像跳一支和光影的双人舞。”小张感慨。馆里的互动装置更让大家惊喜:扫描自己的脸,能生成“皮影风格”的头像;对着屏幕做鬼脸,剪纸纹样会跟着表情变换——原来非遗还能这么“玩”。

“以前觉得非遗离我们很远,现在发现,剪纸的镂空里有奶奶家窗户的影子,皮影的唱腔里有小时候赶大集的热闹。”成员们在留言本上写下:“这里的每一件展品,都像能打开记忆的钥匙。”

图 实践团成员体验剪纸技艺 崔海明摄

图 实践团成员感受皮影独特魅力 杨佳雨摄

图 实践团在辽河非遗美学馆合照

一“照”载乡愁,万家护文脉

本次实践活动最后,实践团在沈阳街头开展随机采访,向市民普及非遗知识,并赠送定制的“非物质文化遗产护照”,号召大家走进非遗、关注非遗、参与非遗保护,让“文化自信”融入日常生活。

图 非遗之光实践团设计“沈阳非遗护照”

图 实践团成员向老、中、幼三个阶段的市民进行采访并赠送礼品 崔海明摄

从银发匠人的颤抖双手,到孩童好奇的闪亮眼眸,一本本非遗护照如同穿越时空的契约,书写着“人在技在,技承人新”的承诺。

此次实践活动,不仅让“非遗之光”实践团成员深刻体会到传统技艺的博大精深,更见证了非遗传承人在坚守本心中的创新探索。团队表示,未来将持续通过新媒体平台宣传实践成果,让更多人了解非遗、爱上非遗,为非遗传承贡献青年智慧!

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

-

央视影音客户端

央视影音客户端 央视影音客户端

央视影音客户端

-

央视新闻客户端

央视新闻客户端 央视新闻客户端

央视新闻客户端

-

熊猫频道客户端

熊猫频道客户端 熊猫频道客户端

熊猫频道客户端